石綿作業主任者講習を受講して来ましたので、事業者が守るべき事項を解説します。

石綿作業主任者とは?

- 石綿が使用されている現場で解体やリフォーム工事を行う場合、事業者は必ず、石綿作業主任者を選任する必要があります。

- 2日間の石綿作業主任者講習を受講後、修了検定に合格すると、修了証を受け取ることができます。

- 試験時間:1時間

試験の合格基準は、各科目の配点が40%以上かつ各科目の合計点数が60%以上あることです。

他の石綿資格との違い

①石綿作業主任者

2006年に導入された国家資格で、アスベストの除去作業を現場で指揮監督したり、作業の計画立案をしたりするために必要な資格で、アスベストの取り扱いを行う事業者で最低1人選任する必要があります。

②石綿作業従事者

アスベスト入り建材の解体・運搬など、実際に作業に従事する際に必要となる資格。石綿取扱作業従事者特別教育(合計で4.5Hの講習)を受講することで取得可能。

石綿作業主任者の技能講習を受けた方は、石綿取扱作業従事者講習が免除されます。そのため石綿作業主任者の資格を取れば、どちらの資格も所持していることになります。

③石綿含有建材調査者

アスベストが含まれている可能性のある建築物を、改修・解体工事する際は事前調査を行う必要があります。採集した検体にアスベストが含有しているかどうか分析を実施する際に、必要となる資格。検体を採集するだけであれば、石綿作業主任者でも可能ですが、走査電子顕微鏡 (SEM)などを用いて分析する為には、高度な知識が必要な為、石綿含有建材調査者の資格が必要となります。

石綿の基礎知識

- 石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物を、石綿と定義する。

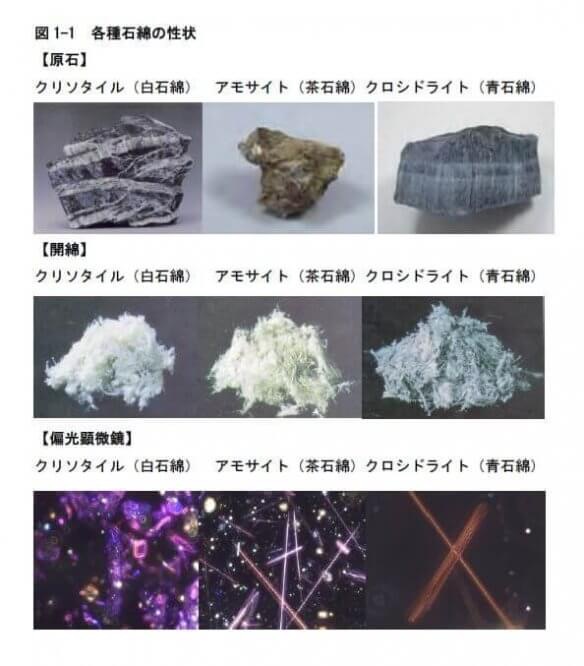

- クリソタイル(白石綿)→アモサイト(茶石綿)→クロシドライト(青石綿) の順に、耐熱性などの性能は増加するが、人体への影響も比例して増大する傾向がある。今までに使用されてきた石綿の9割以上がクリソタイルである。

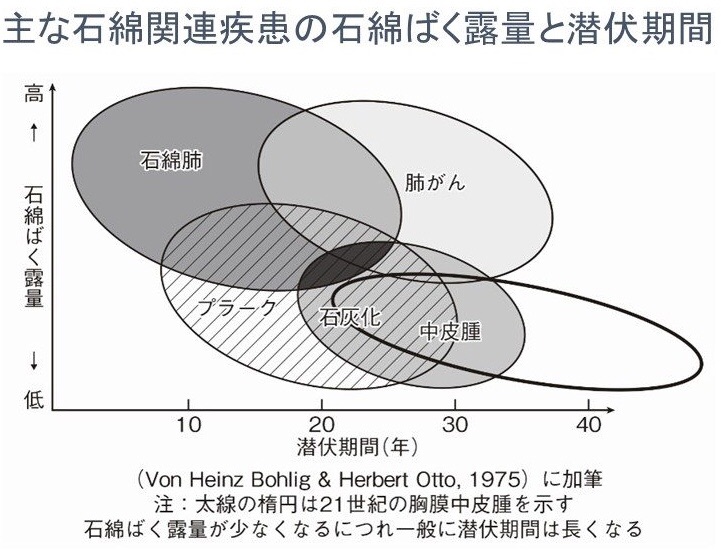

石綿暴露してから20〜50年の潜伏期間後に、肺がん、石綿肺、中皮腫などが発症する。その為、退職後に発症して労災認定されるケースも少なくない。

事業者の義務

①健康診断の実施

・1.一般健康診断

事業者が常時使用する労働者に対して実施する健康診断。雇入時と1年以内に1回定期で実施。石綿従事に関係なく、全サラリーマンが毎年受診している健康診断。

・2.石綿健康診断

石綿による健康障害を早期に発見することを目的として、石綿に従事する労働者に対して、6ヶ月以内ごとに1回定期で実施が必要。石綿健康診断の検診結果記録は、その労働者が当該事業場において当該業務に従事しないことになった日(退職も含む)から40年間保存しなければならない。

・3.じん肺健康診断

石綿粉じんの吸入によって起こるじん肺(石綿肺)を早期に発見することを目的として、石綿粉じん作業に従事する労働者に対して、1年以内ごとに1回実施(じん肺初見のない者は3年以内ごとに1回実施)。じん肺健康診断の検診結果記録は7年間保存が必要。

②作業記録の保存

- 事業者は、常時石綿含有建材を取り扱う労働者について1ヶ月毎に以下の事項を記録し、労働者が当該作業に従事しなくなった日から40年間保存しなければならない。

- 労働者の氏名

- 従事した作業の概要および期間

- 石綿粉じんに著しく汚染される事態が生じたときの概要および応急措置概要

- 工事発注者、元請業者、作業場の名称

- 事前調査の結果の概要や石綿粉じん濃度測定結果の概要

③特別教育

石綿の除去等作業に従事する労働者は、事業者が行う特別教育修了者である必要がある。石綿作業主任者が従事者(従業員・元請け)に対して、社内教育を実施することが多いが、外部の教育機関が実施する講習を受講させることでも良い。

④解体作業内容の記録および保存

事業者は石綿使用建築物等解体作業を行ったときは、事前に作成した作業計画に従って、除去等作業を行ったことを写真その他実施状況を確認できる方法により記録を作成し、解体作業を終了した日から3年間保存しなければならない。

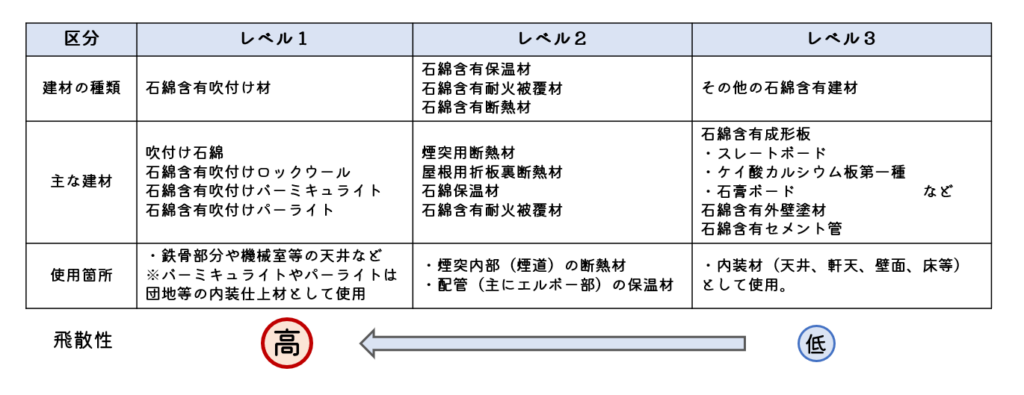

石綿を含有する建材の分類

解体時の石綿飛散しやすさ毎に、レベル1~3の区分あり。プラスターボードなどは、板の中から石綿が外に出てきにくく飛散性が低い為レベル3だが、吹付け材などは飛散しやすい為レベル1。

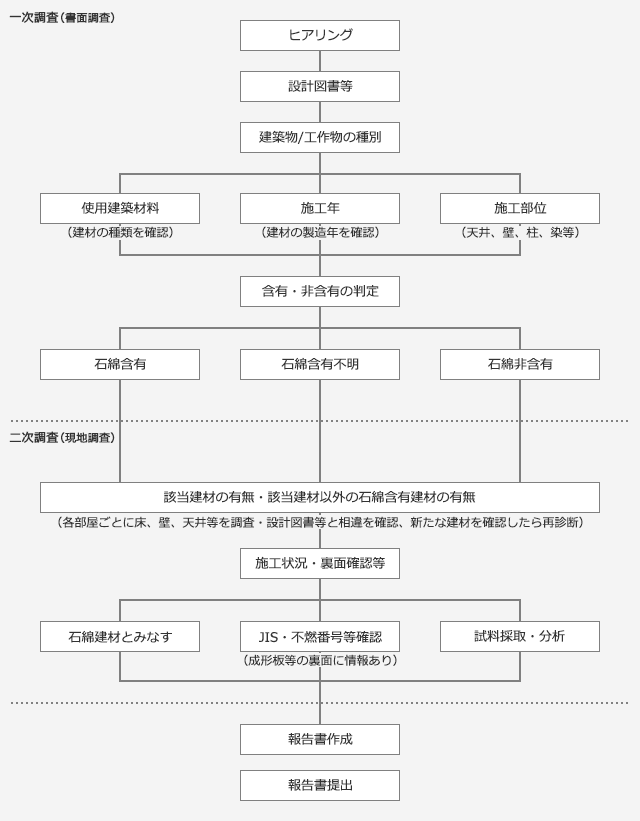

建築物解体等の事前調査

- 解体作業を行う前に必ず、建築物内のどの部位に石綿含有建材が施工されているか事前調査を実施し、石綿事前調査結果報告システム(https://www.ishiwata-houkoku.mhlw.go.jp/shinsei/)から報告する必要がある。

- 書面調査の結果(石綿含有の有無に関係なく)を基に、必ず現地調査を実施する必要がある。

- 事前調査は結果に基づく記録を作成し、調査終了日から3年間保存しなければならない。

- レベル3の建材に関しては、平成16年10月1日から労働安全衛生法第55条に基づき製造等が禁止された。それ以前の建材の場合で、建材の型番などが判明している場合は、国土交通省・経済産業省の「石綿(アスベスト)含有建材データベース(https://asbestos-database.jp/)」から石綿含有の有無を調べることも可能。

- 内外装仕上げに用いられている建築用仕上塗材は、日本建築仕上材工業会のホームページ(https://www.nsk-web.org/)に掲載されている塗材は石綿を含有している可能性が極めて高い。

- 平成元年以降に生産された石綿含有建材には、建材の裏側に石綿(asbestos)を意味する「a」マーク表示がある。

- 現地調査の結果、石綿の有無が不明な建材については、「みなし措置」とするか「分析調査の措置」とするかを判断する。分析調査を選択した場合は、現地にて資料を採取して、適切な分析機関に依頼する。

- 資料採取時の注意点

- 必ず呼吸用保護具を着用すること。可能であれば湿潤化(水または飛散抑制剤)して採取すること。

- 試料は同一建材(試料採取範囲)から3箇所以上から採取すること。

石綿含有建材の除去作業

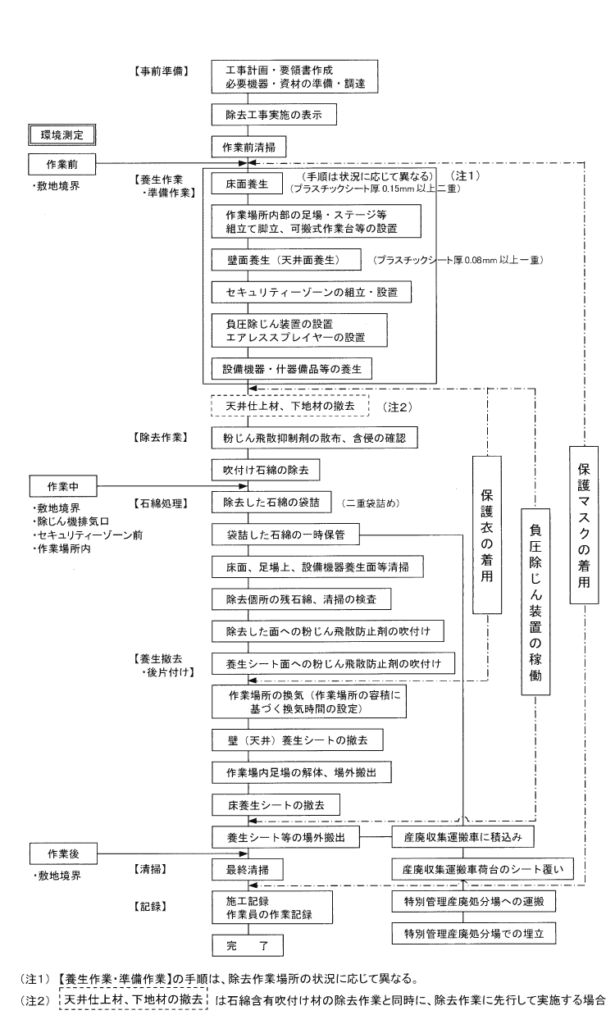

石綿含有吹付け材の除去作業フローチャート

・作業場を隔離シート(プラスチック等のシート)を用いて密閉し、HEPAフィルター付の集じん・廃棄装置により作業場を負圧に保つことにより、石綿粉じんの作業場外への飛散を防止する。床は厚み0.15mm以上の隔離シート二重養生とし、継ぎ目は30cm以上重ね合わせて粘着テープで貼り合わせる。壁は厚み0.08mm以上の隔離シート一重とする。

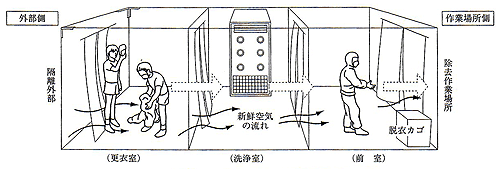

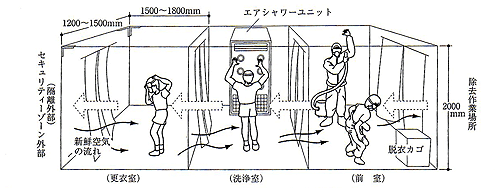

・労働者の出入り、除去した石綿や機材の搬出の際の石綿粉じんの外部への漏洩を防ぐ為に、セキュリティゾーン(前室等)を設置すること。更衣室、洗身室、前室の順番とする3室からなるのが一般的である。洗身室にエアシャワーユニットを使用するのが一般的である。

セキュリティゾーン 入室時

セキュリティゾーン 退場時

呼吸用保護具・保護衣

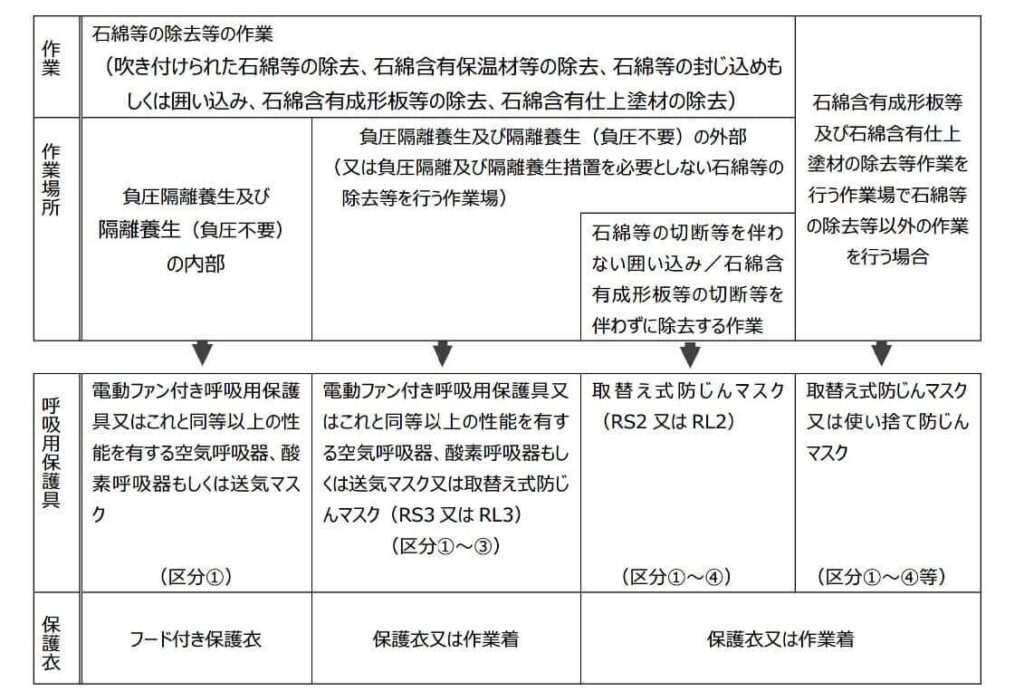

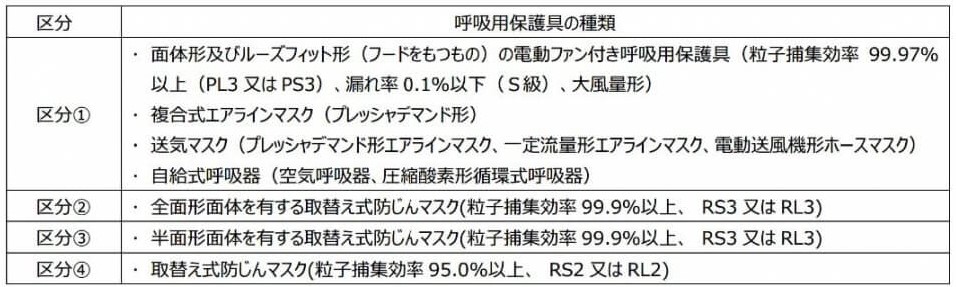

- 以下の表のように、作業のレベルに応じて、使用できる呼吸用保護具(マスク)および保護衣が異なる。

呼吸用保護具・保護衣の選定

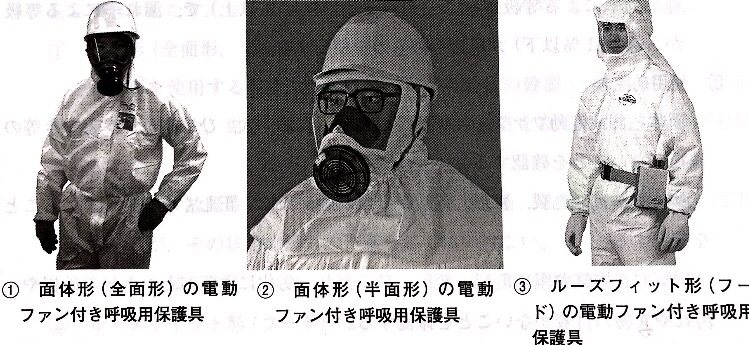

・電動ファン付き呼吸用保護具

着用者の肺吸引力ではなく、携帯している電動ファンによって環境空気を吸引し、石綿粉じんをフィルタによって除去し、着用者に送風する方式の呼吸用保護具。石綿を取り扱う作業では、面体形またはルーズフィット形の電動ファン付き呼吸用保護具を使用し、フェイスシールドは使用できない。厚生労働省の「電動ファン付き呼吸用保護具の規格」に基づく国家検定に合格した、大風量形でS級PL3またはPS3のものを使用する。

・プレッシャデマンド形エアラインマスク

コンプレッサ・圧縮空気管や高圧空気容器の圧縮空気源から、油ミストなどをろ過した呼吸に適した圧縮空気を、中圧ホースを通して着用者に送気する方式の呼吸用保護具。

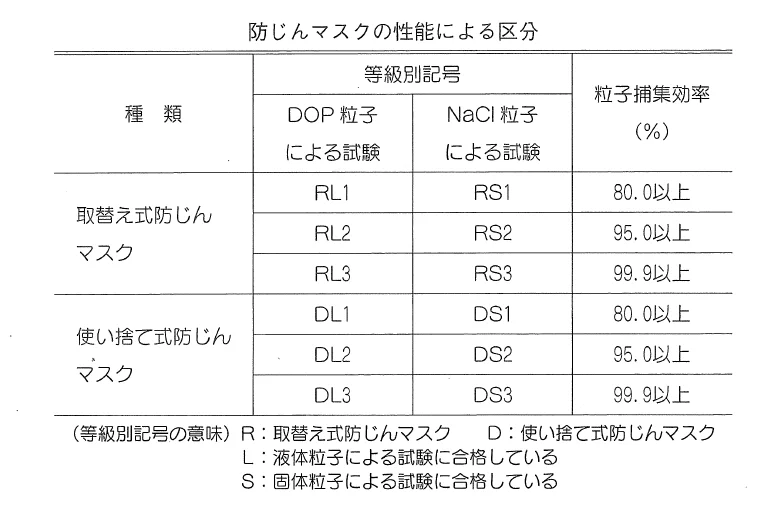

・取替え式防じんマスク

電動ファンはなく、着用者の肺引力が必要である。フィルタ、排気弁等を交換して、使用を続けることができる方式の呼吸用保護具。全面形の取替え式防じんマスク、半面形の取替え式防じんマスクを使用する。使い捨て式防じんマスクは使用できない。

粒子捕集効率95.0%以上であるマスク(RL2・RS2以上)が使用可能。

コメント