はじめに

停電リスクを最小限に抑えるため、「2回線受電」という電力供給方式が、多くの重要施設で採用されています。

とくに病院、データセンター、公共施設、工場などでは、電源の信頼性が命やビジネスに直結するため、この構成が不可欠です。

この記事では、

- 「2回線受電とは何か?」

- 「予備線と予備電源の違いは?」

- 「通常の契約電気料金との違いは?」

について、わかりやすく解説します。

2回線受電とは?

通常の受電では、1系統(1回線)からしか電力を受けません。しかし、送電線の事故や変電所トラブルが起きた場合、その1回線に障害が発生すると停電してしまいます。

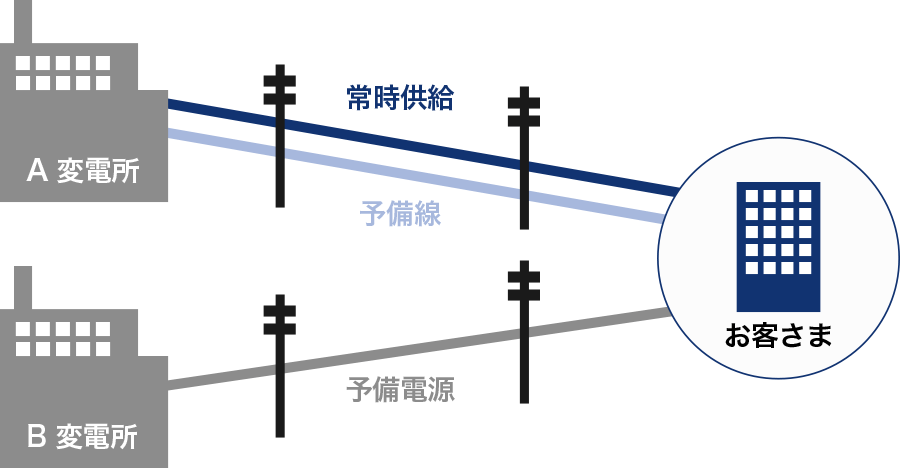

そこで、異なる系統の2つの回線から電力を受ける方式が「2回線受電」です。

障害時にも、もう一方の回線で電力を供給できるため、電源の冗長性が向上します。

予備線と予備電源の違い

2回線受電には大きく分けて以下の2パターンがあります。

予備線(よびせん)

- 同じ変電所・同じ電圧から、2つの回線で供給される構成。

- 通常は主回線のみ使用し、もう一方はスタンバイ(待機)。

- 変電所トラブル時には両回線同時に停止するリスクもある。

予備電源(よびでんげん)

- 異なる変電所、または異なる電圧系統から受電する構成。

- 主回線と予備回線が地理的にも電力系統的にも分離されているため、高信頼性。

- 設備は複雑になり、切替のための変圧器や盤構成も追加される。

※よくある誤解:「予備電源=発電機」ではない

「予備電源」という言葉は、電力会社の系統からの受電構成の話であり、

非常用発電機やUPSのような「自家発電設備」のことではありません。

予備線と予備電源の電気料金の違い

中部電力の「第2種プランB」の基本料金(2025年時点)

| 区分 | 単価(税抜) | 備考 |

|---|---|---|

| 主回線 | 1,936円26銭/kW | 常時使用 |

| 予備線 | 79円20銭/kW | 同一変電所・同一電圧の2回線構成 |

| 予備電源 | 128円70銭/kW | 異変電所 or 異電圧での受電 |

※予備線・予備電源ともに、使用の有無にかかわらず、上記表記載の単価に契約電力を掛けた基本料金が毎月発生します。使用料金は、2回線目(予備線および予備電源)で使用した分の電気料金が発生し、料金単価は主回線の場合と同一となります。

どんな施設で必要とされる?

以下のように、電源断=致命的な事故・損害になりうる施設で、2回線受電は必須となる場合が多いです。

- 医療施設(ICU、手術室)

- データセンター(サーバー常時稼働)

- プラント(連続生産ライン)

- 鉄道信号設備

- 官公庁の防災拠点

まとめ

| 比較項目 | 予備線 | 予備電源 |

|---|---|---|

| 供給元 | 同一変電所から別回線 | 異なる変電所 or 異電圧系統 |

| 電圧 | 主系統と同じ | 主系統と異なる場合もある |

| 障害リスク分散 | △(変電所障害で両回線とも停止) | ◎(系統レベルでリスク分散) |

| 設備コスト | 比較的安価 | 高額(変圧器・盤設備など必要) |

| 基本料金(中電) | 79円20銭/kW(予備線) | 128円70銭/kW(予備電源) |

2回線受電は、停電リスクを減らし安定稼働を実現する重要な手段です。

しかし、信頼性の高さ=コスト増加にも直結するため、施設の重要度に応じた設計判断が求められます。

コメント