感知器には、大きく熱感知器、煙感知器、炎感知器があります。それぞれ、熱、煙、炎を感知して、火災の発生を知らせる物です。写真と共に、各感知器について解説します。

熱感知器

・差動式スポット型感知器

周囲温度が急激に上昇すると、空気室の空気が膨張し、ダイヤフラムが押し上げられて接点が閉じる。ドーム型の空気室があるのが特徴。

・定温式スポット型感知器

周囲温度が一定以上になると、バイメタルが反転して接点が閉じる。金属製の受熱板があるのが特徴。

・差動式分布型感知器

天井面に空気管をめぐらせ、空気の膨張によって広範囲の温度上昇を感知する。体育館などで使用されることが多い。

煙感知器

・光電式スポット型感知器

煙が流入すると内部のLED光が乱反射し、光電素子が光を受光することで、火災を検知する。LED光に虫が集まって来ないように、煙が流入する部分が網になっている。

・イオン化式スポット型感知器

見た目は、光電式とほぼ同じ。煙によるイオン電流の変化を感知する。

炎感知器

炎が発する紫外線または赤外線を感知する。

感知器の設置基準

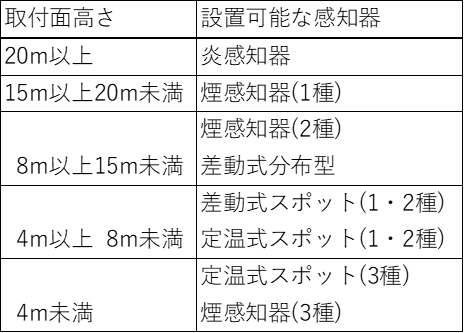

①取付面の高さ毎に設置できる感知器の種類

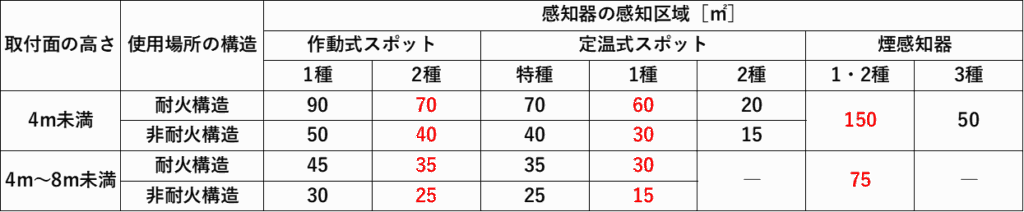

②感知面積

取付面の高さ、耐火構造かどうか、感知器の種類毎に、以下のように定められています。赤字の数字は良く使います。

設置個数 = 感知区域の面積 ÷ 感知器1個の感知面積

※小数点以下切上げ

③はりがある場合の感知区域

感知区域は、原則として壁で仕切られた部分を1つの感知区域としますが、天井から0.4m(煙感知器は0.6m)以上はりが突き出ている場合は、はりによって感知区域を区切ります。

天井裏の感知区域に、感知器を増設する際に忘れがちなので、注意が必要です。

はりによって感知区域を区切る場合

・熱感知器→天井から0.4m以上はりが突き出ている場合。

・煙感知器→天井から0.6m以上はりが突き出ている場合。

④熱感知器の設置基準

・換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。

・感知器の下端は取付面の下方0.3m以内の位置に設けること。

・45度以上傾斜させないこと。

⑤煙感知器の設置基準

・壁または、はりから0.6m以上離れた位置に設けること。

・換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。

・天井付近に吸気口がある場合は、吸気口付近に設けること。

・感知器の下端は取付面の下方0.6m以内の位置に設けること。

・45度以上傾斜させないこと。

・廊下や通路に設置する場合は、歩行距離30m毎に1個以上設置すること。

・階段や傾斜路に設ける場合は、垂直距離15mに毎に1個以上設置すること。ただし、特定1階段等防火対象物の場合は垂直距離7.5m毎に1個以上設置すること。

・竪穴区画(EV昇降路、PSなど)に設ける場合は、最上部に1個以上設置すること。