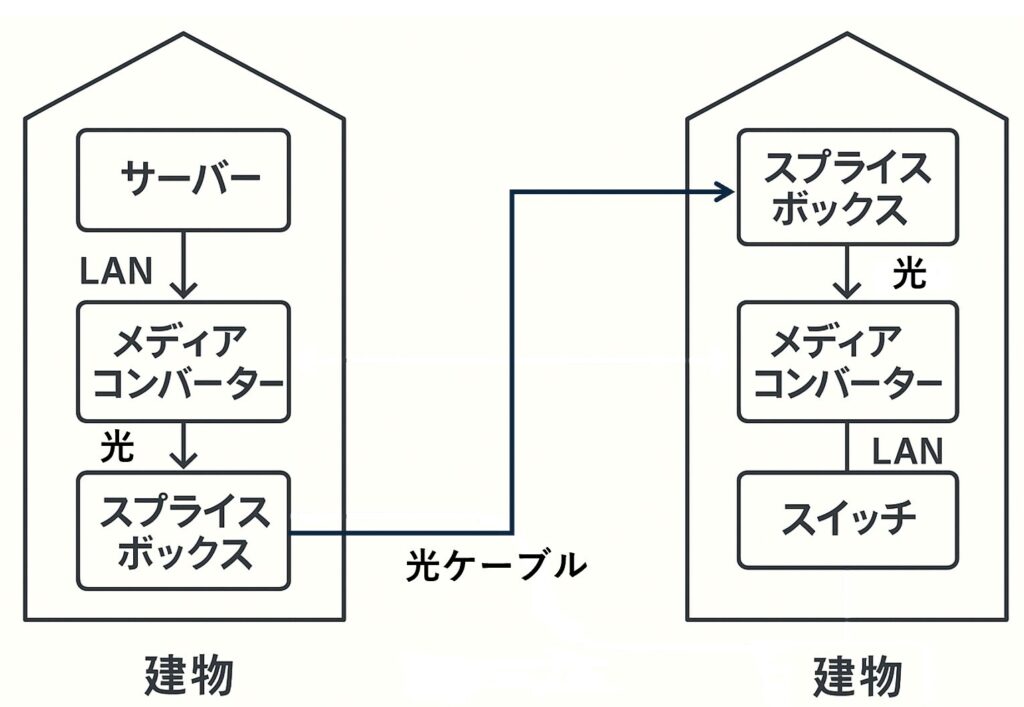

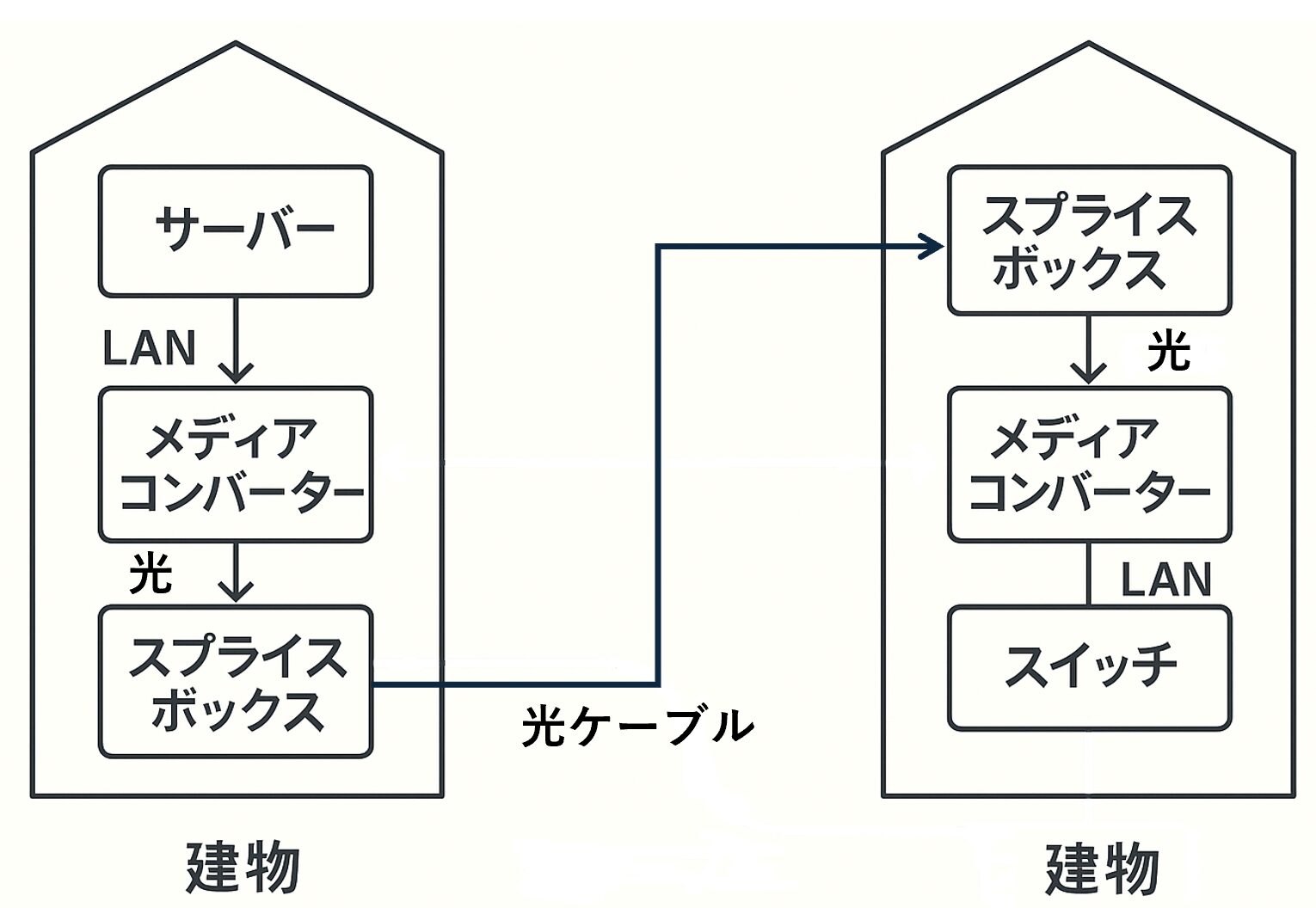

ネットワーク構成の基本ルール

まず押さえておきたいのは、LANと光ケーブルの使い分けルールです。

- 建物と建物の間 → 光ケーブルを使用

→ 距離が長い/屋外を通す必要があるため、耐ノイズ性・長距離通信に優れた光ケーブルを使用 - 建物内 → LANケーブルを使用

→ 短距離で取り回しが容易なLANを使い、各フロアや部屋に展開。LANケーブルの最大長さは50m程度が目安で、それ以上の場合は光ケーブルを使用。

ネットワーク信号の流れ(フロー解説)

ネットワークの信号は、以下のようなステップを通じて伝送されます。

【1】サーバー・親スイッチ(起点)

OA室や中枢設備に設置されたネットワークの起点。LANケーブルで出力。

▼LANケーブル(電気信号)

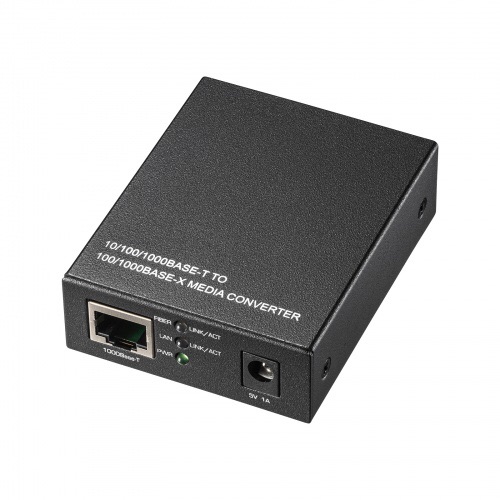

【2】メディアコンバーター(LAN → 光変換)

LAN信号を光信号に変換し、遠距離伝送を可能にします。LANケーブルと光ケーブル両方の接続口があります。

▼光ケーブル(光信号)

【3】光ケーブル(GI50 OM3 など)

建物と建物の間を結ぶ幹線ケーブル。高速・長距離通信が可能。

SCコネクタ仕上げで終端処理されます。

光ケーブルはINとOUTが必要な為、2線(-2C)で1対。→LANケーブル1本をメディアコンバーターで光変換する際に光ケーブルは-2C必要となる。

シングルモードSM→直進性がある為、長距離配線で用いる。マルチモードよりも高価。

マルチモードGI→短距離(300~400m程度)で用いる。シングルモードよりも安価。

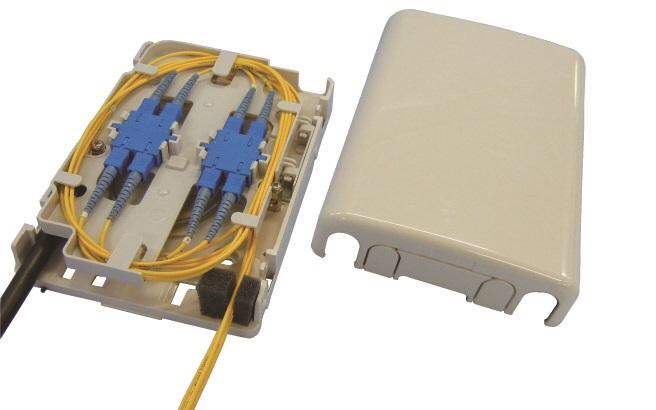

▼スプライスボックスで分岐・中継

【4】スプライスボックス

光成端箱とも呼ぶ。光ケーブルの接続・分岐ポイント。たとえば8心を2心×4に分割し、別建物へ分配します。光ケーブルの融着処理などが必要となります。

▼光ケーブル(建物ごとの末端へ)

【5】メディアコンバーター(光 → LAN変換)

受け側の建物で再びLAN信号に戻します。

▼LANケーブル

【6】スイッチ(フロアハブ)

建物内のネットワーク中心機器。信号を各フロアや部屋に分配します。

▼LANケーブルで各装置(PCなど)へ展開

まとめ

ネットワークの基本はこの3ステップです。

- 建物間は光でつなぐ(距離・屋外対策)

- 建物内はLANで配線(取り回し重視)

- 必要な箇所でメディアコンバーターやスプライスボックスを使う

広い敷地や複数棟にわたる施設では、こうしたネットワークの階層構造とフロー理解があると、トラブル対応や増設時の判断がスムーズになります。

コメント