発電所の心臓部ともいえる 蒸気タービン。

その仕組みを理解するカギとなるのが ランキンサイクル です。

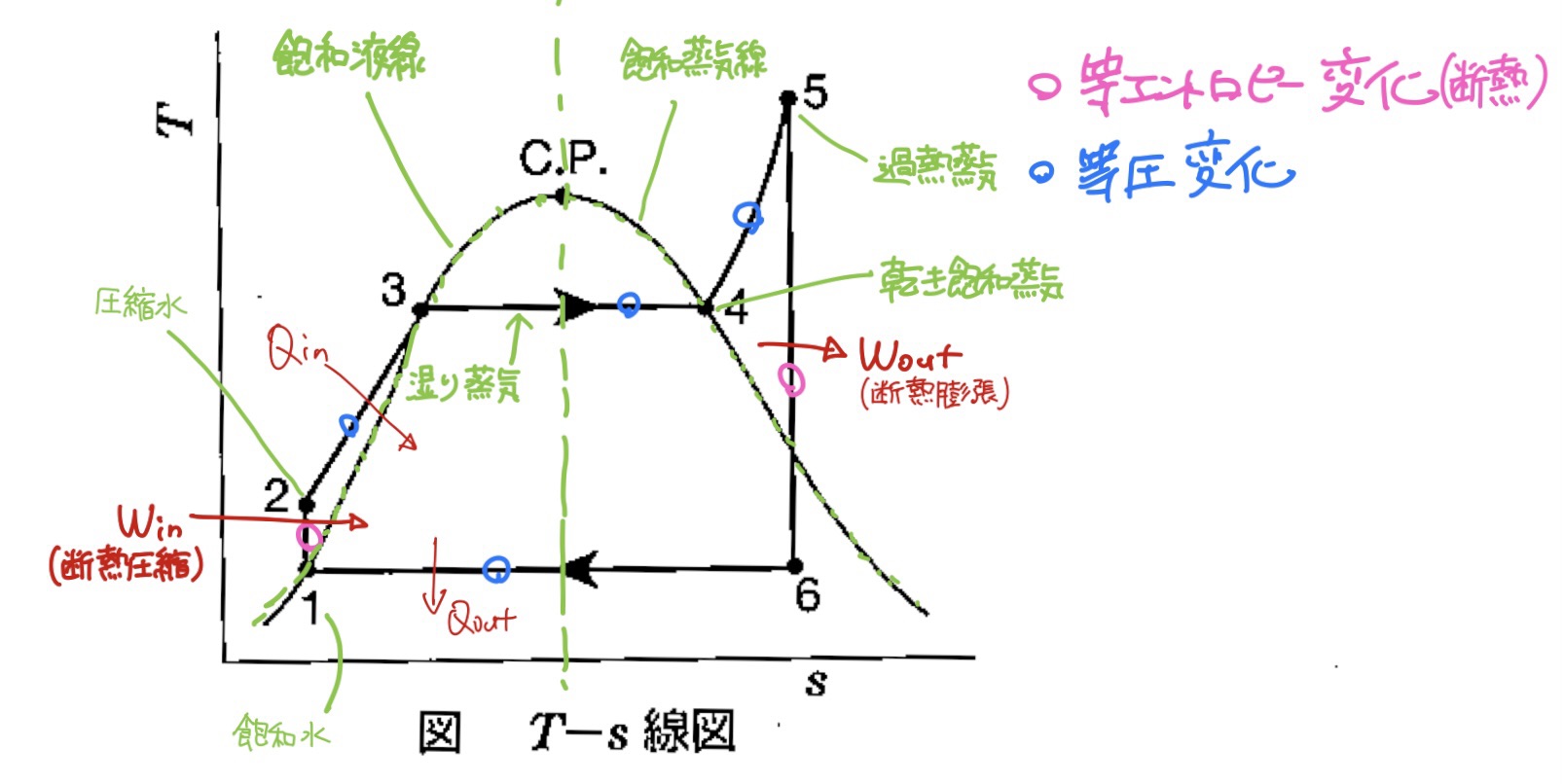

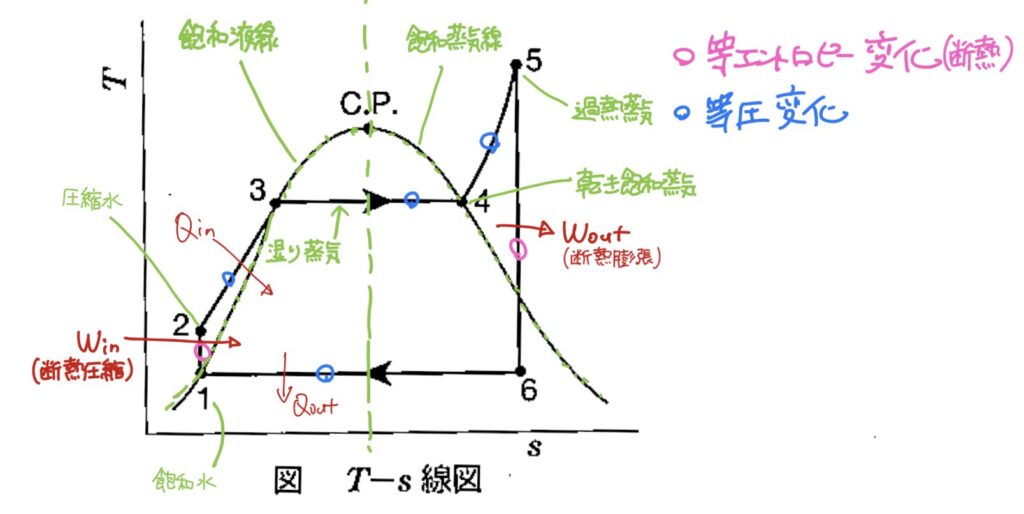

ランキンサイクルを学ぶうえで欠かせないのが、蒸気の状態変化を表した T-s線図(温度‐エントロピー線図)。

この図の中には、「飽和水」「湿り蒸気」「乾き飽和蒸気」「過熱蒸気」など、耳慣れないけれど重要な言葉が並びます。

この記事では、蒸気の代表的な状態と、それを表す「飽和液線」「飽和蒸気線」について、わかりやすく整理します。

蒸気の状態:大きく5種類

① 飽和水

圧力に対応する沸点ちょうどの温度で、まだ蒸発していない水。

例:1気圧で100℃の水は飽和水。

まだエネルギーは小さい状態です。

②圧縮水

沸点より低い温度の水。

例えば1気圧・80℃の水など。

飽和水からポンプで圧力を上げるときに出てくる状態。

③湿り蒸気

水と蒸気が混ざった状態。水滴を含んだ蒸気。

「乾き度 x」で表現される(例:x=0.5なら水50%+蒸気50%)。

タービンの出口側でよく見られる状態です。

④乾き飽和蒸気

すべてが蒸気になり、乾き度が100%(x=1.0)の状態。

ここからさらに熱を加えると「過熱蒸気」になります。

⑤過熱蒸気

乾き飽和蒸気をさらに加熱した蒸気。

水滴を含まず、温度が高い → タービンにとって理想的。

発電所では 過熱器を使い、タービン入口の蒸気を過熱蒸気にしています。

飽和液線と飽和蒸気線(T-S線図の2本の線)

① 飽和液線

左側のカーブ。

飽和水の状態を結んだ線です。

この線より左側はすべて液体(水)で、ここから右に行くと蒸発が始まり湿り蒸気となります。

② 飽和蒸気線

右側のカーブ。乾き飽和蒸気(x=1.0)の状態を結んだ線です。

この線より右側はすべて過熱蒸気の領域。

タービン入口の蒸気は、できるだけこの線の右側(=過熱蒸気)に置きます。理由は、水滴によるタービン翼の損傷を防ぐためです。

まとめ:ランキンサイクルの流れ

1.復水器出口:飽和水(実機ではわずかに圧縮水=過冷却にすることが多い)

2.ポンプ(圧縮):飽和水 → 圧縮水(高圧・低温の液体)

3.ボイラ(加熱):圧縮水 → 飽和水 → 湿り蒸気 → 乾き飽和蒸気 → 過熱蒸気

4.タービン(膨張):過熱蒸気 →(圧力低下・温度低下)→ 湿り蒸気側へ

5.復水器(凝縮):蒸気 → 飽和水(必要に応じてわずかに過冷却)

→ 1. に戻る