ネットワークの信頼性を高めるには、「冗長化(じょうちょうか)」が欠かせません。特に工場やオフィスなど、通信が止まると業務に直結する環境では、スイッチや回線の障害に備える構成が重要です。

本記事では、ネットワーク冗長化の代表的な3つの方式について、構成例・メリット・コスト感・導入事例を交えながら解説します。自社に最適な冗長化構成を選ぶヒントにしてください。

そもそも冗長化とは?

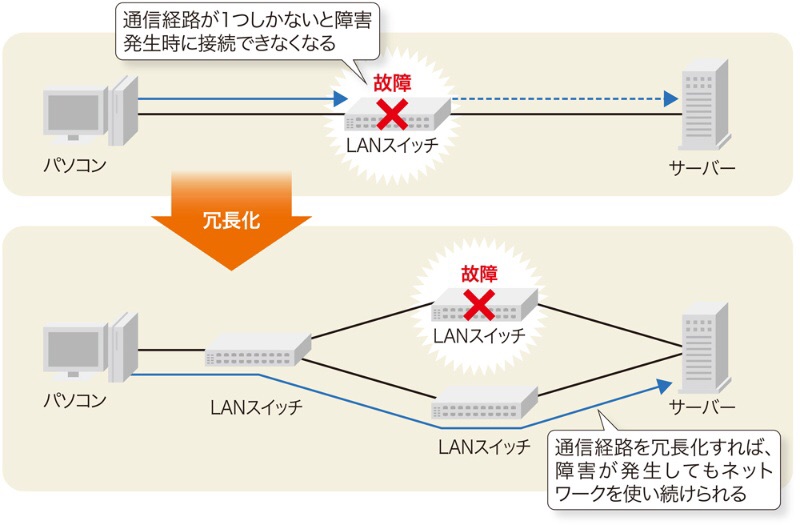

「冗長化(じょうちょうか)」とは、機器や回線を二重化・多重化して、どれか一つが壊れても全体が止まらないようにする設計のこと。

イメージとしては、飛行機のエンジンが2基以上ついているのと同じ発想です。1つ壊れても飛び続けられるので安心感があります。

方式①:単一スイッチ+光回線二重化

●構成概要

スイッチ1台に対して、2本の光回線を接続 光回線のみ冗長。スイッチ自体は単一で、故障時は交換が必要

●メリット

光回線の断線・障害には自動で切り替え可能 機器コスト・工事費が最も安価

●デメリット

スイッチ障害時に完全停止。技術者による交換・設定復旧が必要 プレッシャーの高い場面で即対応できる人材が限定されがち

●導入に適したケース

仮設ネットワークや小規模拠点 技術者が常駐している環境

方式②:スイッチ二重化+光回線四重化(完全冗長)

●構成概要

スイッチを2台に分けて、それぞれに異なる光回線を2本ずつ接続(合計4本)

スイッチも光回線も完全に二重化

●メリット

スイッチ・回線どちらが壊れてもサービス継続が可能 障害時に即時対応の必要なし。ベンダーに保守依頼ができる余裕がある

●デメリット

機器+光回線×4のため工事費や保守費が高くつく ネットワーク設計がやや複雑になる(ループ防止等)

●導入に適したケース

工場の中核ネットワークや、物流系、倉庫の基幹システム

方式③:スタック構成+光回線二重化

●構成概要

スイッチ2台をスタックケーブル等で1台として動作させる(仮想シャーシ構成) 光回線を2本引き、それぞれのスイッチに接続 スイッチ障害時は、残りの1台が継続して稼働

●メリット

高可用性+運用のシンプルさ(1台分の設定で運用可能) コアスイッチやPLC通信など、止めたくない装置群に最適

●デメリット

スタック対応のスイッチは高価。方式②よりもトータルコストが高い スタック障害や構成ミスに注意(設計・検証が重要)

●導入に適したケース

工場のDX推進やスマートファクトリーで通信品質を重視するシーン 本社・データセンターなど、インフラの統合性を重視する場所

各方式の比較

| 方式 | コスト | 信頼性 | 運用のしやすさ |

| ①単一スイッチ+回線二重化 | ◎安い | △スイッチが弱点 | ○シンプル |

| ②スイッチ二重化+回線四重化 | △やや高い | ◎信頼性が高い | △やや複雑 |

| ③スタック構成+回線二重化 | ×高い | ◎信頼性が高い | ×複雑 |

まとめ

ネットワーク冗長化は、「どのリスクに備えるか」「障害時に誰が対応するのか」「どれだけ費用をかけられるか」を整理することが重要です。

• 即時復旧が必須か?

• 現場にスキルを持つ技術者が常駐しているか?

• 設備投資にどれくらいの予算をかけられるか?