はじめに

三相三線の動力回路から単相三線の電灯回路を取り出す方法には、「スコットトランス」と「逆Vトランス」の2種類があります。

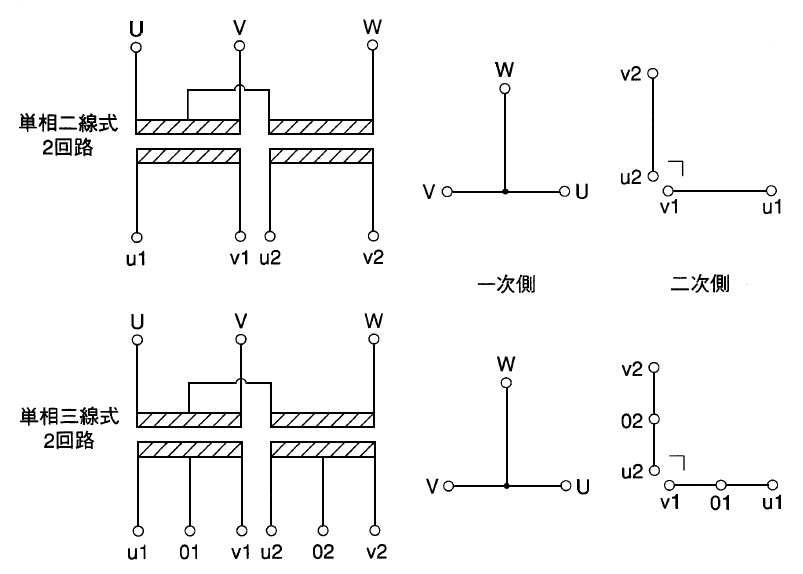

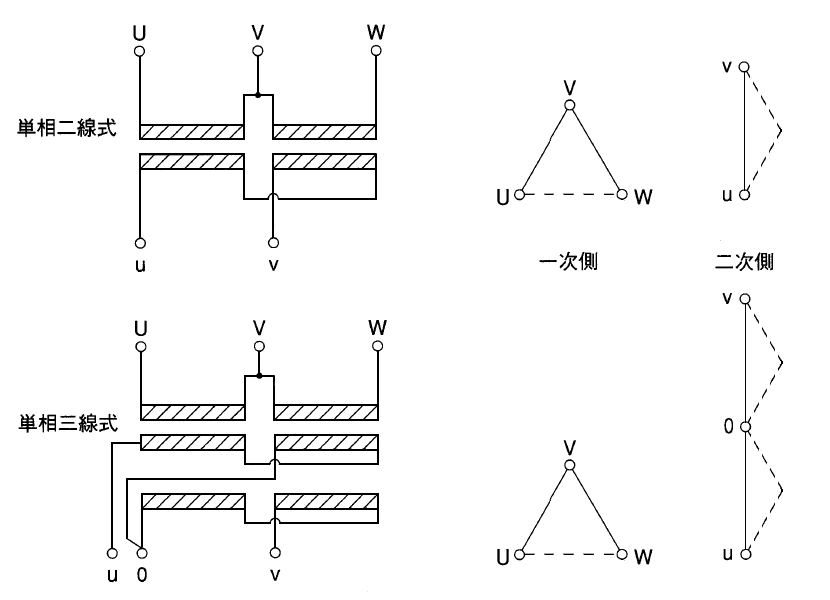

逆Vトランスは出力が単相二線式または単相三線式1回路のため、必ず三相入力電流に不平衡が生じます。一方、スコットトランスは出力が2回路(2系統)あり、それぞれに同容量の負荷を接続することで、入力の三相電流が等しくなり、電源の平衡が保たれます。

今回、職場で150kVAという比較的大きな電灯容量が必要になったことから、スコットトランスを導入することになりました。ここでは、その導入経緯や仕組み、実際に運用してみての効果と課題を紹介します。

導入経緯

今回の用途は、開発中の製品評価試験を行うためのコンセント回路です。しかし既設キュービクルの電灯トランスには空き容量がなく、逆に動力トランスには十分な余裕がありました。

そこで、「キュービクル電灯トランスを増設する案」と「動力トランスからスコットトランスを経由して電灯を供給する案」の2案で比較検討しました。その結果、スコットトランスの方がコスト面で優れており、加えて電灯盤を2面構成にし、75kVAずつ負荷を分けることで不平衡を避けられるため、採用が決定しました。

スコットトランスの仕組みと逆Vトランスとの違い

逆Vトランスは、出力が単相1回路のため三相側に不平衡が必ず生じます。

スコットトランスは、一次側が三相三線、二次側が単相三線×2回路となっており、それぞれ同容量の負荷を接続することで三相入力が平衡します。

今回導入した150kVAスコットトランスは、75kVA×2回路の出力で構成されています。

三相動力から単相電灯に変換する場合、必要な動力容量は電灯容量の1/√3で済みます。

例:150kVAの電灯負荷を三相動力でまかなう場合

$$P動力側=\frac{P電灯側}{\sqrt{3}}$$

この計算により、動力トランス、幹線、ブレーカーの容量を抑えられるため、設備全体をコンパクトかつ経済的に構成できます。

導入の機器構成

今回の構成は以下の通りです。

【キュービクル動力トランス】

↓

【動力盤】 → 他の動力負荷

↓

【スコットトランス 150kVA】

→【電灯盤①】→→試験用コンセント群(100V/200V)

→【電灯盤②】→→試験用コンセント群(100V/200V)

導入したスコットトランスの仕様は以下の通りです。

・H種絶縁、乾式、屋内ケース入り

・寸法:W1000×D700×H1200mm

・重量:約780kg

・入力:200V(三相)

・出力:200/100V(単相三線)×2回路

スコットトランス写真

導入後の効果

• キュービクル電灯トランス増設を避けられた。

• 動力トランスの余剰容量を有効活用できた。

• 幹線やブレーカーを含めた設備全体の容量を抑え、コスト削減が可能になった。

• 電灯盤を2面構成にすることで、負荷を平衡化し安定した電源供給ができた。

導入後の課題

導入後に想定外だったのは、磁歪音です。室内設置のため、トランスから発生する「ジー」という音が周囲に響き、近くの座席利用者からクレームがありました。トランスは発熱するため、防音囲いは放熱の観点から不可。結果的に席替えで対応しましたが、静音性が求められる環境では設置場所の事前検討が必須だと感じました。

まとめ

スコットトランスは、大容量の単相電灯負荷を安価かつ安定して供給できる有効な方法です。今回の事例では、動力トランスの余剰容量を活用し、設備全体をコンパクトかつ経済的に構成できました。一方で、設置環境によっては騒音が課題となります。